据 Raidiam 发布的一项评估报告显示,大多数组织通过 API 暴露了敏感数据,却未部署足够的安全控制措施,且往往对此毫无察觉。

该报告基于对 68 家不同行业组织的深入评估,特意排除了如英国开放银行(UK Open Banking)这类已受到严格监管的环境,旨在了解在缺乏监管压力的情况下,企业对 API 安全的真实防护水平。而结果令人担忧。

超过 80% 的组织被归入“需紧急整改”级别。这些公司普遍通过 API 处理高价值的个人或支付类数据,却仍在使用静态 API 密钥、长期有效的 Bearer Token,或使用共享密钥的基础 OAuth 等 过时或脆弱的身份认证手段。在所有受评组织中,仅有一家部署了被认为“现代化”的 API 安全体系,包括客户端证书认证、受限 Token(Sender-Constrained Tokens)和双向 TLS(mTLS)。

研究人员指出,数据敏感性与安全控制之间的落差,正是此次报告想要强调的核心问题。“在依赖 API 的程度快速增长的同时,绝大多数组织的安全加固却远远滞后,”报告警告道。

API 安全的“脆弱地基”

如今,API 已成为移动应用、云服务与合作伙伴集成的核心支撑。这也意味着攻击面正在急剧扩大,而防护措施却未随之演进。当前,API 涉及的内容已涵盖身份声明、持卡人信息、健康数据及账户信息等多个高风险领域,但许多组织仍未将 API 纳入正式的安全治理体系中。

报告指出,仅有 27% 的组织具备对其 API 所暴露敏感数据的可视性;不到一半会进行诸如模糊测试(fuzzing)或动态分析的 API 专项安全测试;而API 级别的持续监控更是严重缺失,这意味着攻击者可能在长达数周的时间里反复探测或滥用 API 而不被发现。

安全标杆:监管领域的借鉴

Raidiam 明确指出,应对 API 安全风险的解决路径,其实早已在受监管行业中得到验证。例如,金融级 API 通常采用双向 TLS 来强制验证客户端与服务端身份,显著提升了攻击者伪造合法应用身份的难度。同时,使用绑定证书的访问令牌,可有效防止 Token 被盗用后继续访问系统。

这些措施并非“理论方案”。在英国、欧洲、澳大利亚等地,开放银行等行业规范早已强制实施此类安全控制,英国所有银行都已部署相关机制。但在缺乏监管压力的其他行业,类似控制措施的落地率依然极低。

这导致了一个明显的“两极分化”:一类企业已将 API 视为核心基础设施并纳入安全治理,而另一类则仍将其视为普通开发工具,对安全性投入不足。

Raidiam 企业战略负责人 David Oppenheim 表示:“虽然大多数组织在 API 安全方面严重滞后,但在监管驱动或自发行动下推进安全升级的银行、国际卡组织等机构,已在规模与安全成熟度上遥遥领先。”

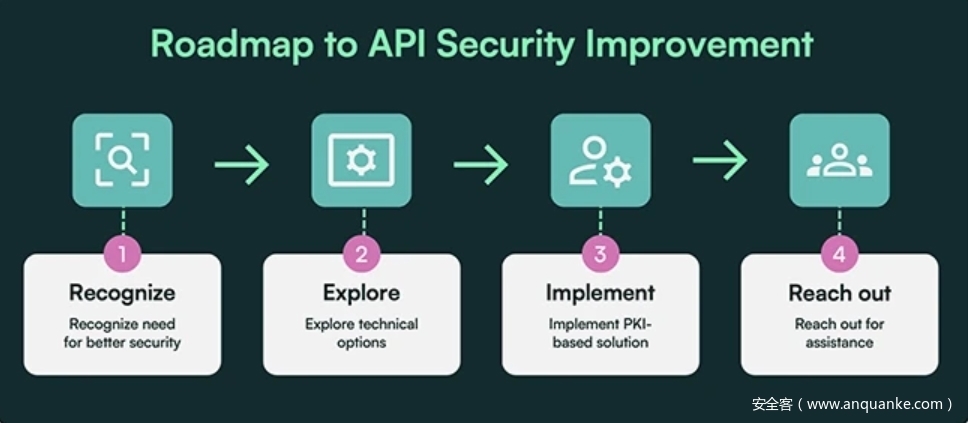

Oppenheim 指出,董事会层面的治理并不要求精通技术。“尽管 API 安全涉及高度技术细节,但仍有明确而有效的管理视角。比如:董事会可以询问组织是否采用了 FAPI(金融级 API)等国际标准,是否有对当前 API 安全状态进行成熟度评估并建立改进路径。”

他还建议从一个简单却关键的指标开始:“例如,统计当前仍依赖静态密钥或共享密钥的 API 集成比例,并设定迁移至加密认证机制的时间表。这个 KPI 能够清晰地体现安全改善进度,便于非技术管理者监督。”

结构性变革正悄然推进

目前,API 安全性提升的主动力量主要来自于直接监管或行业自律,但新的合规压力正在浮现。

“企业规模也决定其行动节奏,”Oppenheim 补充道,“大型企业和关键基础设施提供商已开始主动提升 API 安全 —— 不仅在银行业,也包括支付与身份认证平台 —— 因为他们认识到:强大的 API 安全能力是未来规模化和可信运营的基础。”

与此同时,合规“追风口”正在形成:TLS 基线要求正在收紧,未来将影响所有数字业务;DORA(数字运营弹性法案)等法规也在推动对第三方 API 风险的全新监管预期。

架构趋势同样助推 API 安全进化。“NIST 零信任架构已成为许多企业改革参考蓝图。在这一思路下,利用 PKI 或 mTLS 实现强身份认证,是构建可验证、防御性系统的关键路径。”

API 安全风险已成为企业数字化运营中的“隐形高危区”。

无论监管是否到来,CISO 与董事会层面的主动治理,才是改变风险格局的关键突破口。

发表评论

您还未登录,请先登录。

登录